国祺中学南音节目参加全国中小学生文艺展演。

启悟中学学生表演直杖木偶戏《小白鹭》。

文史专家颜立水(左一)为课题组老师授课。

古老南音应和着环东海域的海风,闽南布袋戏偶在厦门同安学生的手中灵活起舞,“大山之魂”莲花褒歌在课堂里齐声唱响……有这样一群人,她们胸怀理想、心系家园、肩负责任,开始了闽南音乐进校园耕耘之路。她们是福建省教育科学“十三五”规划《闽南乡土音乐多路径传承的实践探索》课题组,由福建省中学音乐学科教学带头人陈春兰领衔。

1月17日,记者从同安区教育局获悉,2018年,同安区将重点支持特色学校的内涵式发展,立足于同安深厚的文化底蕴,融合闽南文化等传统文化,以特色求突破,以特色促发展,以特色创品牌,形成“校校有特色”百花齐放、百家争鸣的新局面。

丙洲岛的偏远学校

因南音而脱胎换骨

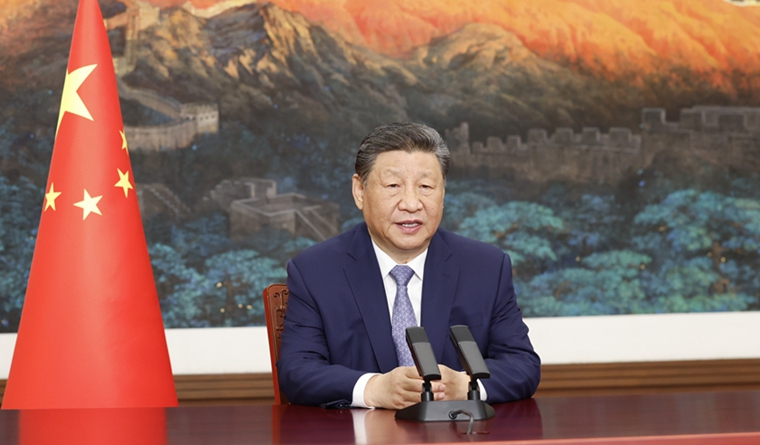

“身背上那琵琶,怀抱马上弹,当叮当叮当叮当,咚叮咚叮咚叮咚,弹出高山流水玉润冰清……”一曲南音《听见雁声悲》,将“昭君出塞”的故事,通过南音深情演绎,笛箫之声, 如呜如咽、如泣如诉。在国祺中学吴宝雅《快乐学南音》案例教学课堂上,学生能欣赏经典南音片段,现场学唱南音,练习南音乐器,多角度感知“御前清曲”。

2013年5月起,课题组结合丙洲南音资源丰富的特点,助力国祺中学“南音进课堂”。课题组开展了《快乐学南音》《南音唱与赏》《南音新唱》等5个系列课题,形成校本教材。经过实践,如今国祺中学的学生几乎人人都能哼唱南音曲目,多人在各级比赛中屡屡获奖,一批学生还考入高校南音专业,学校也成了市“非遗进校园”基地校。

国祺中学位于丙洲岛,原是一所偏远渔村学校,乡土南音温情导入课堂,让校园文化有了脱胎换骨的变化。“南音常态化进课堂,不仅开阔了学生艺术眼界,培养了学生爱国爱乡情怀,也丰富了校园文化内涵。”陈春兰说,老师们为此没少花心思,专程到同安知名南音社“银安堂”当学生,在丙洲岛聆听南音大咖陈清好献唱,请厦门市南乐团的专家指导。

课堂从校内延伸到校外

学生多层面接触布袋戏

启悟中学操场上,直杖木偶戏《小白鹭》演出开始了:身着黑衣的女生,带着3只一米来高的小白鹭木偶,在西班牙舞曲伴奏下翩跹而至。她们两人一组,一个控制白鹭上部,一个控制下部,跟着音乐节拍起舞。“小白鹭”时而安静晾翅,时而凌空飞翔,时而俯冲觅食,在学生灵巧的手中,木偶仿佛跳起了踢踏舞。这一节目由课题组郑玉琦老师指导表演,为启悟中学创建省一级达标示范校申报演出增添了亮点。

在闽南乡土音乐传承中,郑玉琦开发了《家乡的戏曲——布袋戏》系列校本课程。学生挑选喜爱的角色戏偶,配合音乐伴奏,操练感受布袋戏的表演技巧。老师示范唱段,学生跟唱,领悟“人生如戏、戏如人生”的朴素哲理。郑玉琦说,为了让学生更深刻理解布袋戏,老师带学生走街串巷,走出课堂看社戏,访问本土布袋戏班主刘小红、布袋戏前辈叶大柴等,多层面接触“掌中艺术”。

陈春兰说,课题组郑玉琦多次拜访非遗传承人、布袋戏名家庄晏红,后者不仅倾囊相授,还将珍贵布袋偶出借。学习闽南音乐文化的课堂,也从校内延伸到校外,布袋戏老师不仅在课堂上,也在戏台上。

非遗传承人走进课堂

将学习生活编进山歌

同安高山茶农在劳动和生活中即兴而歌,这种原创短歌被称为莲花褒歌,并代代相传。课题组老师们跋山涉水,只为寻访这一原生态的歌声。当省级非遗莲花褒歌传承人洪参议对着大山放歌,老师们被震撼了。“莲花褒歌是大山的魂,散发着浓郁乡土气息,浸润了生活的色彩。”从事音乐教学13年的陈春兰说,这样的歌声太有穿透力了。

为了让山歌在学生的心田埋下种子,课题组把洪参议请到课堂上,唱响原生态的山歌。“连我们的学习生活,也被洪老师编到山歌里即兴演唱,这样的乡土音乐课太有意思了。”一名学生赞叹。

利用课余时间,行走乡野山间,寻访民间艺人,挖掘乡土素材,老师们乐此不疲。“多路径传承闽南乡土音乐,原生态呈现闽南文化底蕴,课题成果要可推广、可用,不然就失去了意义。”课题组负责人陈春兰牢记着课题的使命。

学校老师接力做精课题

学生毕业后加入传承队伍

同安一中教师张晓燕全程参与课题。“陈春兰老师对闽南音乐文化的追求与热爱让人感动,在她的带领下,课题做精做细做实,老师们将接力棒传递下去,有的学生毕业后成了老师,也加入了传承队伍。”她说,同安区闽南音乐文化传承,还从中小学延伸到幼儿园,“如果同安区音乐教育是个‘音乐村’,那么她就是‘音乐村的村长’。”

厦门文史专家颜立水与课题组有过两次交集:一次为课题组老师集中授课,一次为南音进课堂鼓与呼。他发出了追问:谁来做艰苦而细致的文化传承?“文化是民族的血脉,群众的精神家园,除了文化工作者,要系统持久做好这项工作,得靠学校和老师,从娃娃抓起。”

“闽南音乐文化进课堂,让我们看到了传承的希望。”颜立水说,由同安区中学音乐教研员陈春兰担纲,同安一中、第二外国语学校、启悟中学、国祺中学等学校优秀教师参与的课题,旨在守护精神家园,对闽南文化的自觉、用心、热爱,是一种有力的探索。

声音

陈春兰(《闽南乡土音乐多路径传承的实践探索》课题组负责人):从小在学生的心田里,播下民族乡土音乐文化的种子,就像是记忆中妈妈做的野菜,不管走到哪里,你都会想念。

颜立水(厦门文史专家):课题组老师们“走出去”和“请进来”,南音、芗剧、车鼓弄、闽南童谣、布袋戏等传统戏剧、民间曲艺陆续走进中小学教学试点班,培养了学生对乡土文化的兴趣和热爱家乡的情怀。

成果

8种闽南音乐文化入课堂

造就两名区级非遗传承人

几年来,课题组通过调研、学习、实践,把5大类8种闽南音乐引入课堂,开设布袋戏、芗剧、南音、莲花褒歌等闽南音乐教学观摩研讨课,让流传乡野、市井的原生态民族音乐,在校园里重焕生机。

闽南音乐文化进校园,不仅助力厦门市启悟中学、厦门第二外国语学校创建省一级达标校,课题组核心成员吴宝雅编写的南音乡土教材专著还入选了福建省优秀教材,她本人成为同安区南音非遗传承人;课题骨干成员杨妙旋成为同安区车鼓弄非遗传承人。据不完全统计,目前同安区中小学幼儿园有50多所学校开设南音、布袋戏、芗剧等闽南乡土音乐课程,20多所学校拥有南音社、戏剧社等社团;近年来课题组成员13人获国家、省、市、区各级各类表彰、荣誉40多项。(厦门晚报记者 黄文水 通讯员 施纯洁 吕清香)

- 【 2017-12-26 】· 音乐剧热潮要靠品质延续

- 【 2017-11-28 】· 布拉格上演中国音乐“快闪”

- 【 2017-09-20 】· 网络音乐不能游离于版权规则之外

- 【 2017-09-19 】· 台江区举办音乐歌会 唱响移风易俗新风尚