13日,河北张家口市桥东区锦绣双语幼儿园的孩子们用画笔勾勒出心目中的父亲形象,为爸爸送上美好祝愿。

核心提示:

“老爸节日快乐!祝爸爸身体健康!”“老爸就像大树,现在也是枝繁叶茂。我们也清晰地知道他在慢慢变老,且珍惜。”随着父亲节的到来,百度贴吧关于父亲节的留言板块出现了越来越多的祝福,而商家也借机打出父亲节的旗号进行各种促销。

对于这个舶来的但却充满感恩与亲情的节日,中国民众同样给予了极大的热情。记者在采访时发现,虽然每一代人都会表达对自己父亲的爱,但是表达方式和感受却不尽相同。从“50后”到“00后”,中国人在表达对父爱的方式上越来越开放,越来越直接。

“50、60后”:爱在心中口难开

A

“我们这一代人,有的已经是四代同堂。上有老,下有两代小。”家住合肥市区的张先生今年已经65岁了。他告诉记者:“平时不管什么节日到了,我们都会提前好几天想着买什么礼物,想想老人现在还缺点啥,都一起买上,到时候去看看老人,给老人做一顿饭菜或者带老人到饭店吃饭。老父亲不愿意和我们一起住,但是因为在一个城市里,所以看望还算是方便。每次我去看我的老父亲,他都特别高兴。

张先生说:“我们从来不会对父母说出‘爱你’这样的话,太时髦,年纪大了,不比年轻人,我们不好意思说。父母的年纪已经很大了,我只希望他们能够安度晚年。”

“70、80后”:浓浓的爱与无奈

B

与五六十岁的人相比,70、80后现在是社会的主力军。而大部分人因为远离父母,工作的快节奏导致没法经常陪伴他们,也只能通过电话或者快递来表达自己的爱意了。

“我是农村出来的孩子,常年不在老家。但是我会时常打电话给家里,问候家里的老人。平时也会不定期地给家里寄些东西,工作太忙,有时难免顾不上。”出生于1979年的王先生从安徽农村考到北京上大学,后留在北京一所大学里任教。他说:“有时候把老父亲接到城里住一段时间,没过多久,老人家又会觉得不习惯,只能再送回农村老家。因为不能时时陪伴他们,对于父亲我一直都觉得很愧疚。”王先生认为对于节日本身可以并不太在意,但是对于父母的感恩和敬爱一直都要有。他表示,他们这一代人虽然出生在改革开放之后,但是对于情感的表达还是比较羞涩的。

14日,在重庆,5岁的小女孩陈槿姗(前右)在给父亲洗脚。

“90、00后”:爱要大声说出来

C

相对于绝大部分已经成家立业的“70、80后”,“90后”的年轻人显得更开放,大多很直接地说出自己对于父母的爱。

记者在走访时遇到一位11岁的小姑娘。在面对记者的提问时,她说:“我会给爸爸买个礼物,祝爸爸节日快乐,再送给他一个我的吻。我要告诉爸爸我爱他。”

“我会给爸爸从网上买束花寄回去,附上卡片,写上‘我爱爸爸’。”大一学生刘晓彤告诉记者,“我和老爸的关系非常好,爸爸虽然有时候挺严格的,但是还是很可爱的。我放假回家也会搂着爸爸的脖子撒娇,我希望爸爸永远那么帅。”

山东大学社会学教授王忠武说,不管是在西方国家还是中国,对父母的孝敬有着根本的共同点,这也是父亲节在中国能够兴起的原因。而在对父爱的表达方式上,随着中国的改革开放和世界文化的交流,青年一代会更加直接和开放,而老年人和已经成长的中青年一代会相对保守和传统一些。从“50后”到“00后”,民众对于情感的表达方式越来越开放,体现了一种代际变化,这也反映了我国社会文化的变迁。

是否被爸爸打过引热议 打与不打都是爱

漫画:打孩子

6月15日是父亲节。俗话说,“严父慈母”,你小时候有被爸爸打过吗?挨打的“神器”有哪些?为啥挨揍呢?这些挨打的经历对你的人生成长影响几何?做了爸妈的你,会打孩子吗?有人说,“打在儿身,痛在爹心”,这背后也是一种父爱。对于这个话题,不少网友通过@福建日报官方微博,分享了他们的故事、经历或看法。

@陆秀红1:我调皮时,父亲爱拿家里的鸡毛掸子吓唬我。大半年的光景,掸子上的鸡毛都落掉了,只剩下一根光棍。不过毛掸一般没有打在我的屁股,而是敲在了板凳上,啪啪作响。

@海越楼主:父亲从来不打我,即便是我小时候,调皮捣蛋得一塌糊涂时,因为他舍不得打。父亲临终时对我说,他从不打我,我也一样成材,嘱咐我不要打自己的孩子。

@奥特曼999110:上初二时,我迷恋上了武侠小说和电子游戏。上课时不听讲看武侠小说,课后玩电子游戏,成绩一落千丈。后来父亲知道了,在一天夜里狠狠揍我一顿,还罚我跪砖头面壁思过。此后我痛改前非,考上了省重点高中,上了大学。多亏父亲那一打,不然我现在可能还是个“不良青年”。

@安XD国寺的灶:小时候挨打是家常便饭,比挨打更痛苦的是写检讨,身心双重受虐。

@金夜凤凰树花开:我的记忆里,父亲给予的只有爱,在父亲的字典里没有“打”这个字!小时候看到邻家小孩被打,就觉得不可思议,我爸爸常说,对小孩也要讲道理,打可能会让孩子产生抵触心理。

@ya曦:印象中完全没挨过打,我爸一个眼神,完全就秒杀我。印象中只有跟我爸闹过别扭,他喝醉了,拿自己的大肚子开玩笑,让我帮他揉揉肚子,然后就和好了。

@Lin庆93:印象中老爸没有打过我,每次我犯错都是口头教育。

@瘦瘦游:小时候喜欢在江里游泳,虽然爸妈明令禁止,但我经常偷游。有次放学,我和小伙伴又跑去游,那天玩得太晚,所以就在附近的外婆家过夜。半夜三更,我被爸爸从外婆家的床上拖下来暴揍了一顿。原来爸妈以为我游泳溺死,心急火燎地找了一晚上。那次以后,我被打醒了,后来再也没做过让他们担心的事情。

@左撇子大头:老爸脾气比较暴躁,小时候挨打是常事,竹条、巴掌,都挨过。印象最深的一次被一巴掌拍出了鼻血,怎么止都止不住。但是过了初中以后,老爸几乎没有再对我动过手。挨打的原因已经模糊了,那些打还是对我的性格养成有较大影响,比如做事就比较慎重,因为怕做错了挨打,哈哈。

@社会小细胞:印象中,父亲是个急性子、暴脾气,但是在我的面前他却温柔地像个小伙伴,常常听我讲故事,唱歌,说着学校里的趣事。唯一一次被打是在1998年洪灾的时候,我天真地拉着大木盆去涨满水的河里划船,当父亲从倒扣在河水中的盆子下把我揪上来时,他赏了我一个耳光。那一刻我看到他急红了的眼里渗满泪。

@c酸辣白菜c:应该在10岁以前有被打过几次吧,我一直还算安分,挨打的机会不多。

@宋琳sd:从来没被打过,仅仅被爸爸骂过一次,我是不是太乖了?

@小煜2009:我爸用皮带抽的,貌似有两次。也有离家出走情节。

@爱上一匹野马我得为它拔了草原:小时候记得父亲很严厉,明白他也是在为了我,现在想想我还是愿意回到小时候 尽管总是挨打吧。

@Neuer丽平:感谢爸爸从未对我动粗!

今天,该如何当父亲

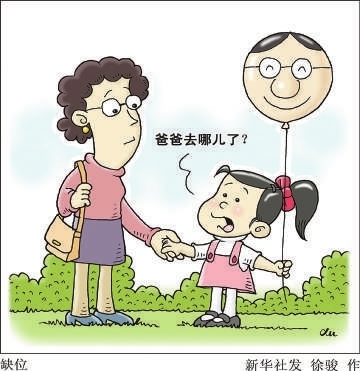

漫画:不能缺位

古话说:“养不教,父之过。”随着“独二代”增多,父亲的角色发生了怎样的变化?父亲应给予孩子怎样的关怀与引导?

陪伴

“小时候,我爸爸在外地工作,最难忘的日子就是每年爸爸回家探亲的半个月,我天天粘着爸爸,要他给我讲故事。”年近而立的西宁小伙王磊,如今已是一位“准爸爸”。

2013年10月开始,一档名为《爸爸去哪儿》的电视节目,不仅在观众中引发强烈反响,而且一度引发“爸爸热”。

2009年《中国青年报》的一项调查显示,六成以上的受访者认为中国未成年人存在“父教”缺失。在“谁承担了更多教育责任”的调查中,近一半受访者选择“母亲”,只有约13%的人选择“父亲”。

西宁市南大街小学副校长邵红赟告诉记者,几年前她曾在一所位于城乡接合部的学校任教,给她留下深刻印象的是一位在外地打工的父亲对孩子特殊的“陪伴”。

“这位父亲坚持每周给孩子写一封好几页的信,每天给孩子打电话,每年在孩子生日、儿童节等日子会委托老师将小礼物转交给孩子。其实孩子盼望的,常常就是父亲的一个电话,一句问候。”邵红赟说。

教育

随着“天价学区房”屡屡曝光,来自微博的一个“段子”让不少父亲“压力山大”:父亲告诉孩子买不起学区房,孩子反问:“你为什么穷?你不是天天上班吗?你懒吗?”

邵红赟认为,上述现象尽管有复杂的社会原因,但从家庭教育的角度而言,不少家长将对孩子的爱简单地等同于物质上的满足和为孩子“铺路”,忽视了对孩子性格的塑造,导致孩子面对社会上一些流俗观念,缺乏必要的辨别、抵御能力,产生“拼爹”的错误思想也就不足为奇了。

华南师范大学教育科学学院教授刘良华在一篇文章中提出,在家里,父亲承担更多的教育职责,有助于孩子从小树立规则意识和奋斗意识。

担 当

西南财经大学社会工作发展研究中心教师陈家建认为,“好父亲”的形象,尽管随着时代变迁而被赋予不同内涵,然而,不变的是对家庭的责任感和担当精神。

“随着‘80后’‘90后’一代相继进入婚育年龄,如何更好地将对家庭的责任感传承下去,已成为昔日‘小皇帝’们必须面对的问题。”陈家建说。

近年,“奶爸”渐渐成为一些年轻父亲的“代名词”。“孩子出生后,我天天半夜爬起来喂孩子,一天洗十几次尿布。所谓‘痛并快乐着’大概就是这种感觉吧。”年初“升格”为父亲的“90后”小伙刘海洋对记者说。

陈家建认为,“奶爸”现象其实是社会变迁的一个缩影。女性在经济上的独立和社会地位的提高,使得男女性别角色的差异逐渐模糊,“男主外,女主内”的传统家庭格局被打破。

对上述变化,邵红赟认为“值得期待”:“事实上,父亲对孩子性格的形成至关重要,特别是父亲的担当精神,将影响孩子一生。”

“自从老婆怀孕后,我就开始‘预习’做父亲。”王磊笑道:“原先觉得自己就是个大孩子,得知孩子快要出生,忽然感觉自己长大了,不能再随性而为了,必须多考虑家庭,多考虑孩子。”

- 【2014-06-16 】· 从"50后"到"00后" 中国父子的情感表达走向开放

- 【2014-06-16 】· 从"50后"到"00后" 中国父子的情感表达走向开放

- 【2014-06-16 】· 从"50后"到"00后" 中国父子的情感表达走向开放

- 【2014-06-16 】· 从"50后"到"00后" 中国父子的情感表达走向开放

- 【2014-06-16 】· 从"50后"到"00后" 中国父子的情感表达走向开放