文明福建

微信公众

文明福建

抖音号

文明福建

微信公众

文明福建

抖音号

厦门出台《城市综合管理优化营商环境若干措施》,围绕户外广告设施设置和优化营商环境两大方面,颁布15条措施,用柔性执法取代刚性约束,在“市容秩序”与“民生需求”间寻找最优解

升腾“烟火气” 更添“文明味”

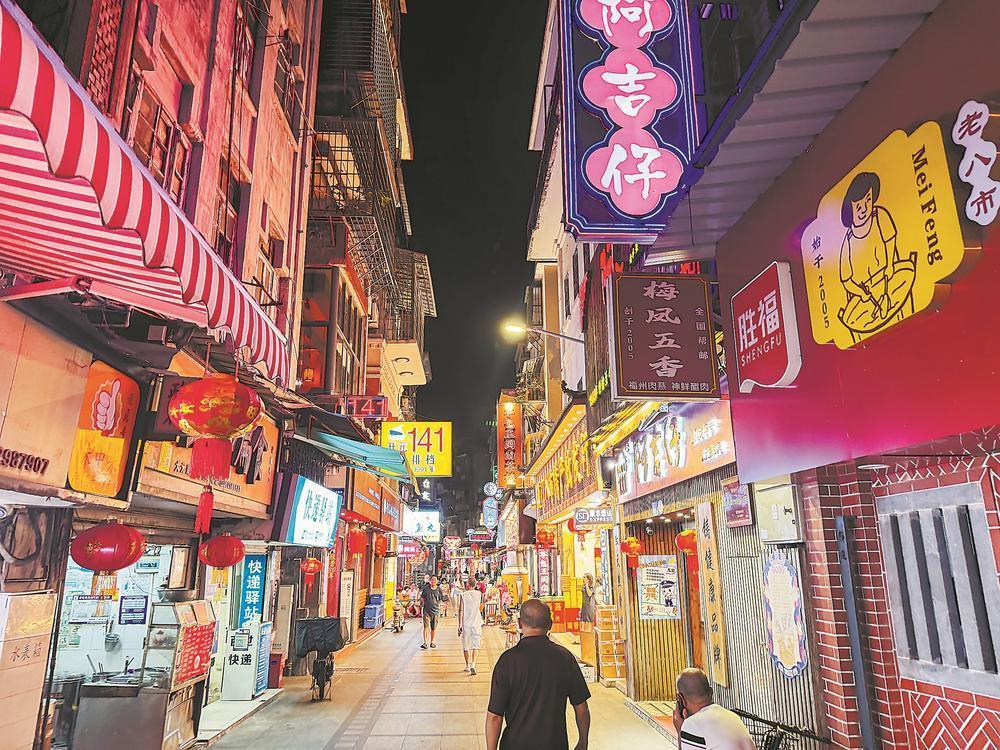

大元路的侧招十分亮眼。 黄星榕 摄

东南网10月16日讯(福建日报记者 黄星榕)

曾经,部分广告牌的审批需要提前申报,合规落地需要时间;现在,公交候车亭设置户外广告可以免于办理许可和备案,店铺的侧招、特色店招设置更加多元亮眼,消费者在品尝美食之余,纷纷打卡拍照……

今年6月1日,厦门市执法局出台的《城市综合管理优化营商环境若干措施》正式实施,分为户外广告设施设置“五豁免”和优化营商环境“十允许”两部分,涵盖户外广告、海报张贴、外摆经营等方面,以放宽限制、优化服务,释放市场活力。

“好像回到记忆中的老厦门了,既有城市高颜值,更有人间烟火气。给温情管理、柔性执法点赞!”不少网友在社交平台留言。新规实施月余,不仅简化了审批流程,更具特色的店招、更富烟火气的外摆,也让市民游客直观感受到城市管理从“管得住”向“管得好”的智慧转变。

近年来,为更好地服务经济高质量发展,涵养城市“文明味”,厦门市执法局下足功夫,探索出一条刚柔并济的治理新路。

“五豁免”

老街巷焕发新活力

刚刚结束的国庆中秋假期,在厦门市思明区大元路的芋包王店门口,硕大的暖水瓶造型、摆在店门前的各色闽南特色小零食,吸引不少游客驻足。

2024年,厦门市城管部门将多个背街小巷作为临街店面“个性化店招”试点区域,大元路名列其中。在这条百余米长的老街上,有赖厝埕扁食、阿杰五香、阿吉仔等众多老字号美食,一眼望去,一排排侧招亮眼又特色十足,成为不少市民游客心中“老厦门烟火气”的代表地之一。

“今年上半年,看到城管挨家挨户给临街店铺做宣传工作,帮助更换招牌。店招设置更自由了。”芋包王店主吴盛威指着新换的侧招牌说道。如今,他的店门口节假日可摆放零食货架。街道还允许部分商户率先打造地标性景观,刚刚过去的国庆中秋假期,有不少市民游客驻足打卡。

这样的变化,正是来自户外广告设施设置“五豁免”有关规定。“五豁免”中提到,符合利用公交候车亭、自行车棚等市政公共设施设计预留的广告位设置户外广告设施的;临街底层及有独立出入口的二层(含)以上店面在自有用地红线范围内和允许跨店经营的区域内,设置用于自身商品宣传或经营活动的非电子显示类小型户外广告设施的(每个店面设置不超过2块),免于办理许可和备案,采取事后监管等方式实施管理。

此外,商业建筑、商务办公建筑、文化建筑、综合建筑在自有用地红线范围内设置其他临时小型户外广告设施的,免于办理许可和备案。商户只需符合安全规范即可“轻装上阵”。该标准化管理方案实现了从“个案处理”向“类案治理”的转变,进一步激发消费市场活力。

思明区城市管理和综合执法局鹭江中队市容组组长吕华樵表示:“辖区内有不少老街,一些老店有超百年的经营历史,我们协助老店更换特色店招,让百年老街既保留烟火气,更添了几分时尚感。”

“十允许”

从“打游击”变成合规经营

傍晚6点半,华灯随晚霞渐次点亮。厦门镇海路地铁口附近,数十辆餐饮车一字排开,满是熙攘热闹烟火气。市民游客来来往往,不少人在摊点前驻足、消费。一条规规整整的黄色行道线,划出了两个世界:线内,烟火气升腾集聚;线外,赶路的人行色匆匆。

售卖粥和面条的摊主杨惠玲已经摆摊八九年了。在她的摊位前,菜单明码标价,清汤面、酸辣粉、沙茶面的价格每份10元,清晨售卖的粥类产品,价格2至7元不等,经济实惠,购买者众多。

“原来我们摆摊像‘打游击’一样。现在有统一摊点,可以让我们安安心心经营。规范管理之下,顾客也吃得安心。”杨惠玲一边整理厨具一边说。

优化营商环境“十允许”提到:允许镇(街)利用空闲区域改造、零散地域规整等形成的空间,按照《厦门市“摊规点”设置与管理工作指南(试行)》要求,规范设置摊规点,并与附近商圈、市场等生活配套设施形成互补。

摊规点起始位置设有清晰的临时摊规点告示牌:经营区域要求在画线区域内,经营时间从上午6:30到晚上8:30,经审核登记的品类才可经营,要求遵守“门前三包”相关规定,做好摊位垃圾分类及保持周边的卫生和秩序。

杨惠玲展示着手机里的群消息说:“如果‘门前三包’没做好,第一次违规警告,第二次罚款50元。难得有这么好的平台给我们做生意,大家都很自觉遵守规则,也想着为保洁人员减轻一些负担。”

建立摊规点配套治理机制,街道在商户微信群实时通知检查事项,市场监督管理部门定期抽查食材安全,城管执法部门则负责日常监督。

这种“划底线、给空间”的模式,既避免了“一刀切”的粗暴管理,又通过清晰的规则形成相互监督的共治生态。厦门市执法局广告设置管理处处长陈道明坦言:“现在商户从‘打游击’变为‘共建者’,发生纠纷的次数少了,我们的工作重心从执法转向服务,管理效率大大提高。”

截至目前,全市共设置摊规点133处,约6000个摊位,提供近7000个就业岗位;设置150余个公益摊位,优先保障残障、低保等特殊群体;规划适当跨店经营规范路段410条,惠及2万余家店面。

破难题

从“管得住”到“管得好”

10月,厦门暑气未散。正值中午用餐时间,在同安区,新能安、海辰储能等重点企业及周边工地的工人结束劳动,三三两两朝门口的临时用餐点走去。用餐点干净有序,不仅使用统一规范的移动帐篷,摊贩们也在划定的区域内规范经营,污水收集桶、垃圾分类箱整齐摆放。

这片区域有工人8000余名。以前,用餐点的流动摊位虽然方便了工人就餐,却占用道路影响通行;严格管控的话,又会造成工人用餐不便。同安区城管执法局在不影响交通的非机动车道闲置区域精心选址,设立3处工地用餐点和摊规点,通过疏堵结合方式,解决工人吃饭难题。

从这个变化不难看出,近年来,厦门为呵护城市烟火气下足功夫。早在2019年,厦门就推出摊规点相关举措,将流动摊贩纳入“定时定点”统一管理,让流动摊贩在文明经营的前提下,大大方方地“出摊”;2022年,厦门面向沿街经营店铺推出“适当跨店经营”措施,允许符合条件的沿街店铺在指定时间、指定区域内“外摆经营”。

这些措施出台的背后,离不开厦门市执法局深入的考察调研,也离不开对“市容秩序”与“民生需求”的审慎权衡。

“从母亲开店到我接手,一直没有移过店址。”赖厝埕扁食店经营者黄国宝说,“这么多年来,可以感受到城市的治理越来越规范,也越来越有人情味。”

厦门商家心理获得感的变化,也是厦门城市治理理念转型的缩影。从管理型向服务型转变,从刚性执法向温情服务过渡,这种转变践行了“以人民为中心”的理念。厦门市执法局城管协调处处长徐文德说:“出台‘五豁免’‘十允许’不是放任,而是为管理松绑,用更科学的方式拿捏执法尺度,实现规范与活力的统一。”

既要市容“面子”,也要民生“里子”。从个性店招点亮老街,到摊规点温暖早起赶路人,厦门的治理变革始终在“市容秩序”与“民生需求”间寻找最优解。当柔性执法取代刚性约束,当商户从“避管”转为“共治”,这座城市的烟火气正升腾为高质量发展的坚韧力量。