文明福建

微信公众

文明福建

抖音号

文明福建

微信公众

文明福建

抖音号

文明风9月9日讯 德化县国宝乡深耕传统民居与优秀传统文化融合,让祠堂从“安静老建筑”变身串起古厝、文化与文明的“核心枢纽”,催生出古村落文明乡风新模样。

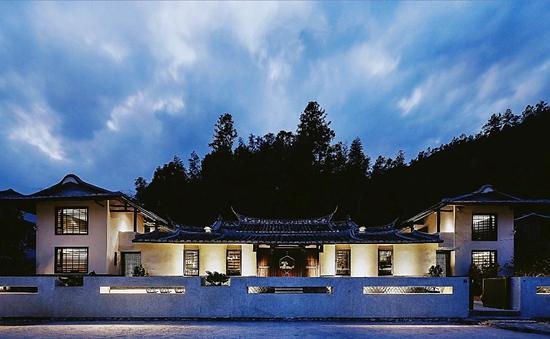

古厝改造的精品民宿山有福美。国宝乡 供图

古厝+活化:存入记忆 传承家风

国宝乡佛岭村龙楼堂内藏着村子的“根”。作为有着数百年历史的古村,这里的祠堂曾见证过世代族人的烟火日常。作为手作老村,祠堂角落还堆着早年竹编坊留下的旧竹篾。如今走进祠堂,既能在“古村手作文化角”一睹叶氏老族谱的真容、历代竹编精品——从旧时的竹筐到上世纪的竹编摆件,老物件静静讲着村子的过往;也能在新辟的“家风家训馆”里,读见村里叶氏家族的先贤语录,墙上挂着家训,还贴着当代“好邻里”“文明家庭”的照片,还有大型剪纸作品展示,生动描绘了山乡巨变。

“以前祠堂多是祭祖时才热闹,现在常有人来看看老物件、学学家训。”村民叶伯说,孩子们放学路过会凑到家训墙前念字,游客来参观也总问这些故事——祠堂成了“活的文化站”,把村子的记忆和规矩都装了进去。

在闽南方言谚语展板中,有一句写道:“细汉偷缦蒲,大汉偷牵牛……”,孩子们和游客们总是好奇地询问:“这是什么意思?”村中的长者就会严肃地说:“咱们不是学过一句古语吗?叫做‘勿以恶小而为之,勿以善小而不为’,这两句话有异曲同工之妙……”

时代在发展,朴实而向上的家风谚语,却如同祠堂外的稻田里的水稻一样,尽管经历了一茬又一茬的播种与收获的轮回,对硕果累累丰收景象的喜悦与憧憬却始终未变。

游客体验手绘瓷器。国宝乡 供图

民宿+文化:住进古厝里 走入文化中

祠堂周边的闲置老厝,也跟着“沾了光”。当地顺着祠堂的文化脉络,把几栋挨着祠堂的古厝改造成了特色民宿。推开民宿木门,闽南燕尾脊的屋檐下挂着竹编灯笼,墙上嵌着从祠堂收集的老竹器拼贴的装饰画,连客房的灯罩都是村民手作的竹编——处处能看见传统文化的影子。更有意思的是民宿的“体验菜单”:住客可以跟着师傅在民宿小院里编竹器,编好的小篮子能刻上“佛岭村”字样当纪念;傍晚还能去祠堂听老人讲“老竹编匠传手艺”的故事,或是围着家风家训墙聊家常。“住在这里不像住酒店,倒像住进了村子的生活里。”来研学的学生小张说,白天在祠堂看老竹编,晚上在民宿编竹器,文化离得特别近。

“别看咱们这里的民宿古色古香,他们还都是网红呢!不信,大家可以打开小红书,在旅游的专栏下,他们经常‘霸屏’!”面对清华大学建筑学院的师生们,村干部一边打开手机上的运用程序,一边兴奋地介绍说。当“网红打卡地”的标签已经深深地打在了这些古厝身上时,他们承载的传统文化也随着互联网的传播,到达了许多年轻人的心坎里,融合成新时代传统文化的无数字节。

中小学生研学。国宝乡 供图

文旅+传承:从“看一眼”到“留下来”

有了活化的祠堂和民宿,国宝乡南斗村的文旅也“串联”了起来。每到周末,常有中小学生来研学:先在祠堂听古村故事、记家训,再去香道馆动手学习制香技术;泉州工艺美术职业学院的学生也常来写生——祠堂的飞檐、民宿的天井、南斗的风云,都是画里的景。

村里还借着祠堂办起了“家风文化节”:重阳节时请老人在祠堂讲家训,游客和村民一起做米糕;手作展销会时,祠堂前的空地摆起摊子,民宿里做的瓷器小物件、村里老手艺人编的竹器都能买到。“以前游客来逛半小时就走,现在能住一晚、玩一天。”村干部说,祠堂就像个“圆心”,把文化、住宿、游玩都圈在了一起,不仅游客来得多了,村民在家门口卖些手作小物件、帮民宿打扫,也多了份收入。

如今的国宝乡,祠堂的炊烟还像从前一样升起,只是烟里多了些新味道:是民宿厨房飘来的饭菜香,是孩子们念家训的读书声,是游客和村民围着瓷器聊天的笑语声。当祠堂“活”起来,村子的文化有了落点,文明乡风也顺着这些烟火气,慢慢沁入了每个人心里。(德化县委文明办 赖隆琨 林纹巧)