文明福建

微信公众

文明福建

抖音号

文明福建

微信公众

文明福建

抖音号

徐春华(左一)为新娘“上头”(盘发)

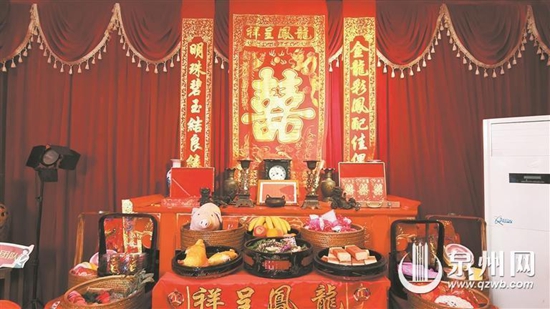

闽台婚俗馆一隅

泉州喜娘(俗称“老人嬷”)是闽南传统婚俗代表形式之一,她们用传统的婚俗仪式引导,串联起无数新人的幸福时刻。自童年起,泉州喜娘徐春华便在外婆和母亲的影响下,与这一传统婚俗结下不解之缘。多年来,她不仅活跃在婚礼现场,更以多元的方式,为传统婚俗文化的传承与发展探寻新路径,在新时代的浪潮中,守护着闽南婚俗文化。

童年结缘 跟随外婆当起喜娘

“外婆以前是喜娘,我自幼跟着她生活,每次她外出操办婚礼,都会带上我。办喜事的人家瞧见我,总会热情地分些糖果,那些甜蜜的滋味至今仍深深印在我记忆里。”在跟随外婆的耳濡目染下,年幼的徐春华早早与闽南传统婚俗文化结下不解之缘。

“后来,外婆年龄逐渐增长,我便和母亲一同参与婚俗活动。直到20多岁我下海经商,工作重心逐渐转向生意场。”徐春华说,在泉州习俗里,人们对喜娘有着特别的要求,认为家庭圆满幸福、儿女双全者最为适宜。生意场上结识的众多朋友,听闻徐春华儿女双全,又熟知闽南传统婚俗,在自家儿女步入婚姻殿堂时,纷纷向她发出邀请,邀请她担任喜娘。后来慢慢地,徐春华重拾喜娘旧业。

古代婚礼极为重视三书六礼,讲究明媒正娶。泉州的婚礼习俗传承千年,极具地方特色,仪式更是繁杂细致。从婚前的择婚、订婚,到婚礼当日,再到婚后,有“三日圆”“压定”“行大礼”“送日头”“闹洞房”“落灶脚” 等多个环节,对应着古代的 “六礼”,每一步都离不开喜娘的悉心指导。

“泉州的婚俗文化源远流长,背后藏着许多故事。”徐春华对记者说,“从前有个大财主,为人十分吝啬。当时,家家户户桌椅有限,结婚前都会向乡亲们借用,请他们来家中帮忙。既然请人帮忙,自然要管饭。那时的宴席较为简单,多以蔬菜为主,大家都盼着那道‘主菜’鸡肉。可财主为了省钱,竟吩咐厨师,其他菜都可煮熟,唯独鸡肉只需稍微烫一下,别煮熟,好留着第二天继续招待帮忙的人。”正因如此,现在泉州婚礼当晚吃酒席时,便有了独特的习俗:父母带领新婚夫妇及家人前往敬酒时,通常由新郎手持筷子,挑开鸡汤中的鸡,示意鸡肉已熟,用以款待宾客。

多元传播 为婚俗文化寻新机

为了让闽南传统婚俗文化能更广泛传播,徐春华四处搜集、购置结婚所用的花轿、盘担、婚书等道具,先后在鲤城区西街、涂门街和觅鲤文创园开设闽台婚俗馆,将其打造成闽南婚俗文化展示与教学场所。

三年前,徐春华创建刺桐花・闽南喜娘团队,并在每年婚礼淡季开设公益培训班。从三书六礼的每一个细微步骤,到为新娘“上头”(盘发)等手法,她都毫无保留地将自己所学传授给学生,目前已培养出20多位优秀学员。

民间有谚语云:“天上无云不下雨,地上无媒不成婚。”在担任喜娘的同时徐春华当起媒人。“我担任喜娘的第一年,就促成了八对新人,其中还有一对一见钟情,相识20多天便步入婚姻殿堂。”徐春华笑着说。

凭借着出色的“牵线”能力,徐春华在泉州本地媒人圈声名鹊起,越来越多的人恳请她帮忙寻觅良缘。她总是满怀热情地为他们牵线搭桥,在新人介绍成功后,从不收取红包,只让对方带上喜糖,沾沾喜气。

“近年来,结婚的年轻人数量逐年递减,传统婚俗文化也受到不小的冲击。”为此,徐春华还积极投身于“泉州喜娘”的申遗工作,全力传播闽南婚俗文化。

徐春华感慨道:“老祖宗留下的婚俗,绝非繁文缛节,而是维系家族、传承文化的坚实纽带。我们追求个性解放的同时,绝不能忽视传统的力量。真心希望传统婚俗文化能在新时代探索出全新的发展路径,让文化根脉绵延不绝。”(泉州晚报融媒体记者 邱丰 文/图)