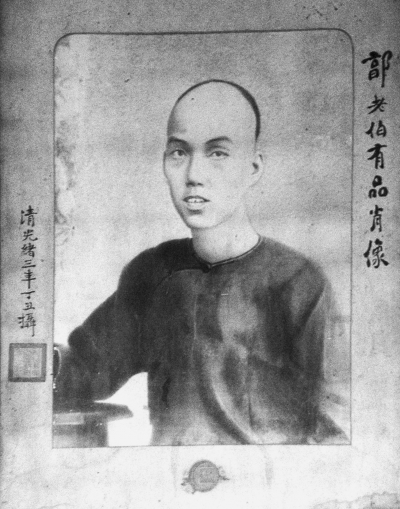

天一信局创始人郭有品

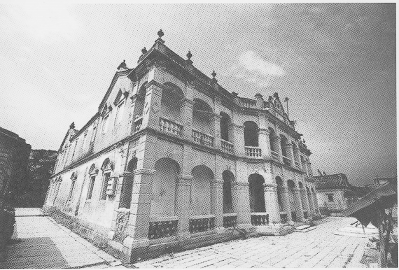

▼天一总局大楼旧址及其一角

东南网8月19日讯(福建日报记者 贾俊英)天一信局的创始人郭有品生于1853年(清咸丰三年),逝于1901年3月24日(清光绪廿七年),龙溪县流传社人(今龙海市角美镇流传村)。十七岁时,他得到堂兄郭有德的资助,下南洋吕宋(今菲律宾)谋生,经过几番周折,做起了水客行当,从中悟到经营侨批收入丰厚。同时,也为方便华侨通信汇兑的需要,郭有品于1880年(清光绪六年)在故乡流传社创办“天一批郊”。

变卖田产大赔偿

天一信局开办之初,每批银信也是由郭有品亲自押运的。但是,在一次押运侨汇途中,突遇台风,船只沉没,郭有品幸免于难,回到家乡后,他变卖家中田物,兑换成大银,赔偿受损侨眷。美誉远传南洋,深为华侨信赖,天一信局的业务日益增加。之后,郭有品不再亲自往来国内外传递银信,而是借助业已开展起来的邮政和银行业务来办理侨批的承转。

总局设在龙溪县流传社,分局设在菲律宾马尼拉。在流传总局,郭有品自任经理,督办总体事务,并负责银钱的交接往来。此外,为了保证业务能长期进行,他雇佣固定信差负责投送侨批。为保证批信的安全性,挑选雇工时首选自己的亲属、同乡作为批脚。为保信用,自定汇费,并将款项直接写到信封上,并注明收“批工*元*角*仙”,严禁信差向侨眷索取小费和夹付小银。收解批信的手续也有一定的规程,体现出早期的侨批局经营行为已比较正规。1892年(光绪十八年),厦门海关建立,郭有品遂在厦门港仔口、晋江安海石埕街设立分号。

重洋远隔,以船为渡。1876年12月,新加坡开设华人小邮局,有定期小邮轮来往于厦门、汕头之间。1892年以后,自厦门起航的中国移民有半数以上是搭乘轮船出洋的。1900年后,泰山号邮轮定期航行于厦门和菲律宾吕宋之间,半月一次。笔者采访郭有品之孙、侨居菲律宾的郭尚镳老先生时,他称郭有品自己也购置两艘小火轮,开通厦门至总局、厦门至安海的邮路。通过水路,厦门到流传总局只需一个多小时。

天一信局收汇及时安全,风闻所及,菲岛以外华侨纷纷通过吕宋分局汇寄,而后又在菲律宾的宿务、怡朗、三宝颜增设分局。

用心设计侨批篮

1901年,郭有品染疫逝世,其长子、时年17岁的郭用中接管了天一总局。郭用中主理期间,信局的业务量锐增。究其原因,固然与海外华侨社会这一时期经济较为稳定且呈上升势头的利好因素有关,但更重要的还是要归因于郭用中的精心经营,一方面继承了乃父“信誉为首,便民为上”的经营之道,另一方面加强了信用管理工作,使其制度化。

天一信局在经营上很注重信用,而它提升信用的方式也是从最初的人格信用上升到了制度信用。个人信用表现最明显的是解送人员的信用,它是侨批局存在和发展的基础。为及时送出去,工人们常常是昼夜不分地工作。南洋的船期,天一信局会提前发出通知,要求闽南各分局做好准备,船未到岸,就会划小船去大船上接应邮件,分拣侨批。

其组织形式为一条鞭机构。头二盘局为了赢取更多的套汇时间,又不影响回文退寄速度,各自在侨汇集中地区普设解付机构或雇佣特约或临时信差,日夜赶工,减少解付环节,缩短解付时间。但凡寄来大批款项时,侨眷有人就要掘地埋藏,只怕大批额的侨汇风声一传出,倒霉的事就会随之而来。因此,派送人员对侨批保密是责无旁贷的。

为保护运送过程中侨批不受损坏,解送人员也是费尽心思。如遇风浪,海水难免打湿批信,为了避免或减少此类现象的发生,批脚多使用收纳批信的器具——侨批篮。侨批篮用竹篾编成,呈多边形的桶状,为确保密封性好,往往有双层的盖子。篮子还有一副高高的提梁,方便提携或挎在身上。侨批篮的设计,足见侨批局的声誉是用实际行动赢得的。

另一信用举措便是提升送批的速度。侨批业如同今日的快递业一样,递送的速度是企业制胜的关键,天一信局深懂其中道理,“1920年以后,天一信局购置了南太武、正太武、鸿江3艘汽船,经营卓崎—厦门、石美—厦门航线的客货渡运业务。尔后,漳州、石码船商陆续建造汽船和机帆船,航行于石码—厦门、石码—金门、漳州—石码—厦门、漳州—石美等航线”。

厦门上海两分局

天一信局是纯经营头盘局的典型例子,总局设在角美流传,负责总体事务。一盘局设在东南亚各国,负责收揽侨批,批信寄交到国内的二盘局,款项则是另汇。闽南侨汇常以汇厦门为原则,但因国内各地汇水市场的涨落,也常有汇至香港或上海,后转汇到厦门的。

厦门作为天一信局的二盘局,在整个分局中的位置非常重要。据不完全统计,“从1840年—1910年,经由厦门口岸出国的移民人数为257万,回国移民人数为152万,净移民人数为105万。34328万元的华人移民汇款进入厦门,平均每年约858万元。大量的华人移民汇款持续不断地进入厦门,再从厦门转入内地,构成了厦门及其周围地区商业和金融业的支柱”。

三盘局常常设立在侨乡,即侨批分发的中心处,如安海、马銮、漳州、泉州分局,负责将信、汇分发到户。通常二盘局在邮政接收总包时,三盘局的人已经在二盘局等候了。每家三盘局,除了经理之外,会计、出纳两人,剩下的便是解送人员多名。派送范围几乎遍及大小各个侨乡,山间小道多崎岖不平、泥泞难走,货币贬值时,解送人员肩挑两袋钞票,一日步行到各个侨乡,限时既送批信又收回批,劳动强度是今人所无法想象的。

1911年后,天一信局又增加国外分局3个,国内分局3个。至此,天一信局的网络几乎遍布东南亚:总分局共34个,其中国内10个,国外24个。1921年到1926年,每年收汇1000万~1500万银元。

新建的6个分局中,最值得关注的是上海分局。为何要设立上海分局呢?一是因为上海曾经是中国侨汇中心之一,也是闽南侨汇最大的侨汇转汇中心之一,闽南的侨商多开始在上海投资。福建的商人将货物运到上海,先开期票由批局收购,即“买汇”的方式,到期就在上海收回,利用两地不同的差价,从中牟利。二是为赚取汇水。例如不少华侨将菲律宾土特产输往美国,所获得的货款由美国汇往上海,或转汇到闽南或留在上海投资,既便利又能够谋取暴利。“闽南侨汇的转汇合侨汇的运作大大增加了上海福建帮的经济实力,使上海福建帮在1920年-1937年的18年间,维持了上海各商帮老二的地位。”

倒在挤兑风潮下

1924年1月3日,中国银行泉州支行发生兑现风潮,泉州支行现金奇缺,本票无济于事,紧急时刻,致电闽行:“本日兑现九万元,库存将罄,请由明新、振华、天一火速电汇来泉各三万……”此条史料,除了说明天一银信汇兑局资金雄厚以外,也说明了在兑现风潮的情况下,中国银行尚且如此,天一信局必然更是万分艰难。

1921年到1929年世界经济危机前夕,东南亚一带曾遭遇通货膨胀,侨商方面一败不可收拾,尤以吕宋商人受损最重。闽南社会则是政治斗争和匪患频繁,加之中国银行走向成熟,逐渐控制了闽南的金融业,天一信局又在年关兑现的紧要关头炒汇失利,虽用尽办法,但终因资金周转不灵,补调不够及时,不得不于1928年1月19日宣布倒闭。停业以后,其在厦门的房产也转卖给了中国银行厦门分行。

究其原因,固然有大环境的改变,有恰遇年关的偶然性,但更主要的是一条鞭式的经营模式弊端以及家族式管理体制弊病。

1928年1月,也是中国旧历年的腊月。据天一信局账本显示,业务最繁忙、金额最大的是在腊月(农历十二月),共计12帮,1733封侨批(客信),金额20706元,平均每封客信来银11.94元,这与平常侨批大多每封2元~4元相比,数额巨大。从腊月廿一日起到廿四日,每天有一帮,一直到腊月廿八日,还有来信249封,银2293元。这些信款定是要在除夕围炉前分发到户,取得回信,寄到厦门天一局,再寄到国外。

腊月是侨眷大量兑现的时候,侨眷急需用钱置办年货。此时,侨批局理应准备大量的现金,但是天一信局的香港转汇机构却在此时将现金做了大量的汇票投机生意,现金准备不足,无法满足二、三盘局的调动需求。侨批局金融机构一旦无法兑现,就会出现诚信危机,最终发生挤兑。

天一信局国内外总分局可以考证的负责人有22家,当中18家分局是由郭姓人员负责管理的,大都是郭有品的直系亲属,剩下4个分局的负责人虽然是外姓人,却是与郭氏联姻最为密切的姓氏。可以说,天一批局的管理体制完全是家族式的,跟其他侨批局一样具有很强的乡族色彩。这种乡族色彩,在最初之时给其带来了很多方便,但随着时代的发展,管理弊端也渐渐地显现出来。

家族式管理体制中,内部管理很容易出现问题,规章制度即使很完善,也有可能令不行禁不止,而被裙带关系所取代,管理不善、监守自盗、责任混淆不清等问题随之产生。所以,当菲律宾分局和香港分局的郭姓负责人联手盲目炒汇,造成了大量亏损时,竟无人监管,直至资金调度不灵时,问题才显现出来。此时,各分局各顾各的发展和私利,关系不和谐,拖延了现金调度时间,最终发生挤兑风潮,天一信局不得不倒闭了。

笔者在采访郭尚镳老先生时,他也认为天一局最终走向倒闭,其主要原因是其家族式管理体制。他说,“那时若是有现在这样先进的管理就好了”。

(作者单位为中国华侨华人研究所)

|

|

责任编辑:康金山 |

- 2017-08-21生态文明重在建设贵在创新

- 2017-08-18思明区推行“社区文明公约” 激发全民参与创建

- 2017-08-18思明区推行“社区文明公约” 激发全民参与创建

- 2017-08-18思明区推行“社区文明公约” 激发全民参与创建

- 2017-08-18争创文明城市 晋江城管驿站演绎爱心故事

- 2017-08-18争创文明城市 晋江城管驿站演绎爱心故事