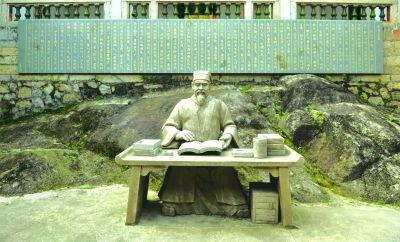

同安紫阳书院里的朱熹雕像。

东南网6月21日讯(福建日报记者 林世雄 通讯员 杨心亮 何东方)

“半亩方塘一鉴开,

天光云影共徘徊。

问渠那得清如许,

为有源头活水来。”

琅琅书声从同安县衙旧址传出。日前,千年古城迎来了厦门(同安)首届国际朱子文化节暨厦门(同安)朱子书院开院仪式。尽管当日大雨滂沱,还是难掩人们怀古追远、参与活动的激情。

这是全球首座实质性运行的朱子书院,位于同安县衙旧址西北角,曾为朱熹办公居住的主簿廨。据考证,时年24岁的朱熹在同安当主簿时,就是在这里办公和生活。翻修后的朱子书院红砖红瓦,古色古香,庭院大门的屋顶上,燕尾脊高高翘起,闽南韵味十足。推门而入,先是个门头小院,往里走,就是书院讲堂,地板铺满红砖,四周摆放着木制的书柜,显得厚重而大方,古朴而典雅……

当天的活动吸引了海内外的专家学者。来自北京、广东、安徽、甘肃、浙江和香港、台湾等城市和地区,以及印尼、新加坡、马来西亚、菲律宾等国家的朱氏宗亲和嘉宾300多人共同见证了这一盛事。

首届国际朱子文化节以“闽学源头·文化同安”为主题,寓意同安作为朱熹走上理学之道过程中思想启蒙之地的重要角色。

为什么同安区要举办国际朱子文化节?

同安区委书记黄国彬一语中的:旨在弘扬中华优秀传统文化,推动朱子文化的普及与发展,打造具有国内外影响力和辐射力的朱子文化地标,进一步提升同安的文化软实力,以文化助力“富美同安”建设。

那么,朱熹与同安有何渊源呢?在首届国际朱子文化节之后,记者花了近一个月时间,深入山间地头、图书馆、档案室,走访历史研究专家,翻阅历史档案资料,沿着当年朱熹的足迹,探寻朱熹与同安的关系……

开宗过化 闽学源头

“许濙开疆二千载,朱熹过化八百年。”一句诗浓缩了千年同安的开发史和文明史。尤其是后半句,更是将古同安与中国教育文化史上一位重要人物——理学大师朱熹紧紧地联系在一起——

朱熹跟同安的渊源深厚。首先,同安是他首仕之地:他十九岁中进士,二十四岁首次当官就到同安县担任主簿。其次,朱熹当官时间最长的地方就在同安。朱熹一生从政时间只有七年多,但在同安就长达四年三个月。其三,朱熹在同安任内完成了“逃禅归儒”的思想裂变。其四,同安旧县衙有朱熹当年生活的遗迹和遗物。如高仕轩遗址,即为今天的朱子书院。曾任同安主簿的朱熹兴贤育才,让古同安成为闻名遐迩的“海滨邹鲁”,闽学开宗之地。

同安是厦门历史文化之根、闽学之源,与朱熹渊源深厚。朱熹以儒学为主干,吸取诸子各家之学,把宇宙、自然、社会、人生、形上世界、现实世界、可能世界融为一体,建立起一座宏伟的哲学大厦——理学。他还把理论和实践结合起来,实现当时民族哲学思维的最高水平,成为中世纪东方哲学的高峰。在同安首仕的四年多的从政经历造就了朱熹“逃禅归儒”的巨大思想转变,从而成为我国古代伟大的思想家、教育家和政治家,集儒学和理学之大成。

“可以说,同安是‘朱子学’的发祥地。”中国朱子学会会长、厦门市社科联主席、厦门大学校长朱崇实在同安首届国际朱子文化节开幕式上表示,朱子能够成为一个伟大的人,是因为他深深地扎根于自己的土地,同安就是滋养他成长的一块沃土,在同安任职期间,他初步确立了自己的功夫法门,从而真正完成从杂驳向醇儒的转变,明晰了今后学术发展方向,初步奠定了朱子理学的思想基础。

勤政爱民 逃禅归儒

厦门大学哲学系教授高令印,兼任武夷山朱熹研究中心副理事长和福建中国哲学史学会会长等职,对朱子学颇为研究,著有《福建朱子学》《朱熹事迹考》等书,首创“福建朱子学”等概念。

高令印在书中评述,朱熹到任同安后,进一步理解儒学中“理一分殊”的道理。朱熹在同安做了很多实事,最终体会到为官应该“务实”,而非佛老主张的“清净无为”。他在同安的4年里,以自己的政绩验证了“理学”对巩固封建制度的功用,因此“三年之绩,有百年之思”。

朱熹到同安不久,便碰到户部催逼州县地方督办积年亏久的经总制。高令印认为,朱熹在同安的那个时期,正值高宗赵构统治后期,秦桧窃国的最后阶段。当他发现漳、汀、泉三州经界不行,赋税苛重不均,贫弱之民不堪忍受时,则极力推行经界。当时,“富者日益兼并,贫者日以困弱”,正是朱熹作为同安主簿的最大难题。

“朱熹力图把正经界作为自己在同安推行仁政的实际行动。他到同安后发起了正经界的运动,即丈量土地,不让地主将土地掩藏起来逃税。”遭受督责之苦的朱熹愤而写信给户部侍郎钟世民,敏锐地指出经总制是“民所不当输,官所不当得,制之无艺,而取之无名”。

泉州学研究所副所长林振礼在《朱熹新探》一书中指出,一名初登仕途的二十五六岁的小小主簿,第一个冲破“禁区”,由此可见朱熹早熟的理性思辨才华和敢于犯上抗言的正直性格。但钟世民对其上书不置可否,朱熹减免赋税的努力落空了。

此外,朱熹作为主簿,在“城不能守,吾属死无处所”之际,采用“治民以法”代替“爱民以仁”。林振礼指出,事实上,自幼接受父师和武夷三先生儒家仁教理想教育,朱熹对“爱民”有着非同一般的执着。而催讨赋税、课督劳役等都有违关心民瘼,“忠君”走向“爱民”的反面。这种矛盾在他心底时隐时现。

掌管簿书赋税,使朱熹从同安一县及泉州一郡透视了整个南宋社会的腐败糜烂和财政弊端。这些,对于朱熹从文化思想上回归儒家立场,及其理学思想的产生有着深刻的影响。

厦门大学哲学系教授、《道学研究》副主编乐爱国称,朱熹在同安担任主簿期间,本希望用佛教教化百姓,相信佛老之学可以治理社会,但在现实中却发现行不通,因此,最终选择用儒学作为教化百姓的工具。

高令印认为,从朱熹在同安的一些政绩,以及寻山问水过程中留下的遗迹字刻,可以看到朱熹思想从佛老向儒学转变的印记。如,朱熹在同安兴办县学,通过大力倡议儒学教育,教导百姓要务实;朱熹在同安任职期间,还曾到泉州开元寺写下“正气”二字,在安海草庵寺题下“勇猛精进”,这都体现了他的儒家爱国思想。

重教兴学 传道授业

朱熹一生大部分时间在闽讲学著作,堪称历史上有名的教育家。原同安区文化局局长颜立水指出,朱熹在同安担任主簿,又“职兼学事”,实际上“学事”的工作量远远大于“簿事”。

“朱熹是最早宣传苏颂的一名地方官,这就像我们现在所说的注重乡土教育一样,具有十分重要的意义。事实上,闽南文化的形成,与朱熹的大力宣传和传播也有很大关系。”颜立水介绍。

我国北宋著名科学家、宋哲宗丞相苏颂是同安人,卒于1101年,距离朱熹到同安任职时间只有52年,但同安人对这位“道学渊深,履行纯固”的先贤却了解不多。当时,同安的教育、文化比较薄弱。于是,朱熹便在县学空闲地创筑“苏丞相正简祠堂”,还把县城朝天门内纪念苏颂的荣义坊改名为丞相坊。朱熹善于运用当地的乡土教材,弘扬先贤遗风,振兴社会学风,这对于培养邑人士子爱国爱乡、奋发进取是有一定激励作用的。

朱熹在同安开创的讲学之风,对后世影响很大。颜立水说,朱熹在同安积极扩建县学,在明伦堂左边建教思堂,又增设志道、据德、依仁、游艺四斋,在文庙大成股后倡建经史阁,多方征集图书900多卷藏于其中。在城隅隙地开辟射圃。他不辞劳苦,足迹遍金厦,采风劝学。他善于发现人才,重用人才,访得本县徐应中、王宾二位进士善于讲学,且德行诚实,就向县令举荐,聘二人到县学任教,同时“选秀民充弟子员,一时从学者众”。在学校管理方面,朱子认为要以理喻人,常曰:“学校之政,不患法制之不立,而患理义之不足以悦其心。”他对违法乱纪的生员,也决不姑息迁就。他看到有些生员学习不认真,或投机取巧,或未到散学时间就回家,就专门写了《同安县沂学者》《用诸生》《补试榜湖》等文告,要大家学习古人“爱日不倦,而竟尺寸之阴”,仿效“君子之学,以诚其身,非特为观听之美而已”,能“致思于科举之外”、“使学者有成材,而库序有实用”,坚决反对“假手程文,以欺罔有司”的市侩作风。

朱熹在同安虽然只有4年,但他的诲人不倦、孜孜以求的治学精神对同安文化却有极为深远的影响。他一生讲究读书方法,曾极有见地地指出:“读书负多,最是大病,下相都理会不得。若到闲时,无书读时,得一件书看更仔细。”他培养了许升、王力行等门徒及许许多多的“再传弟子”。

同安县的讲学之风,正是从朱房簿同才兴起的。经朱熹厉行风教之后,同安“士君子服习诗书,敦尚礼义,贤才奋兴,彬彬日盛”。由此“礼义风行,习俗淳厚。去数百年,邑人犹知敬信朱子之学”(《同安县志·旧志序》),从而一扫闽南民间迷信佛老、崇尚鬼神、鄙俗强悍以及“引伴为妻”的“奔竞薄恶”之风。

元至正十年(1350年)建的“文公书院”供奉着朱子画像,既是后代传道授业的场所,也表达了后学对这位先贤的敬仰与怀念。

|

|

责任编辑:康金山 |

- 2016-05-27弘扬朱子文化 同安朱子学院举办研讨论坛

- 2016-05-27首届国际朱子文化节在同安举行 朱子书院同步开院

- 2016-05-23同安举办首届国际朱子文化节暨厦门(同安)朱子书院开院仪式

- 2016-05-23厦门:朱子书院开院 带动海外朱子文化发展

- 2016-05-21弘扬朱子文化 同安朱子学院举办研讨论坛