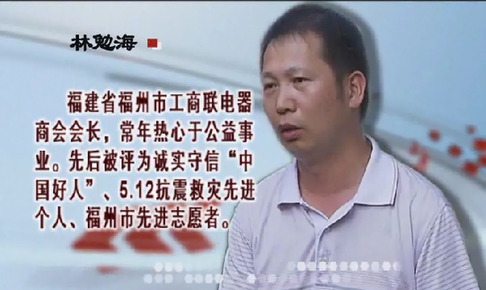

清代广州外销画《广州瓷器店》。

1602年,刚刚成立不到一年的荷兰东印度公司劫获了从中国满载货物归来的葡萄牙商船凯莎琳娜号。他们将船上的数十万件中国瓷器运抵阿姆斯特丹拍卖,引来了大量富豪贵族的关注,其中不乏君主的身影:法国国王亨利四世购买了一套精美的餐具,英国国王詹姆斯一世也争着购入瓷器。几日之内,所有货物被一抢而空。据《欧洲瓷器史》中记载,“拍卖这一船瓷器,商人获纯利500万盾”。

西来的订单

荷兰人的这一经历震动了欧洲,一时间,全欧洲最有实力的君主、贵族、商人们纷纷把发财的目光投向了远东,投向了中国,投向了瓷器。仿照荷兰东印度公司模式,17世纪后期,法国首相马扎然按照路易十四的命令建立了一家贸易公司,并颇有深意地以“中国”命名。而这家公司的第一单生意就是前往广州购置瓷器。

在此之前,满清政权击败了占据台湾多年的郑氏家族,统一了中国,中国沿海的海盗也基本销声匿迹了。特别是1673年康熙帝下令取消了海禁,不仅使外国商船可以前往指定港口进行贸易,中国货物进口也走入了正常化的轨道。

当法属“中国公司”的安菲特里号到达广州港时,他们向中国行商出示了一批绘有奇怪纹案的图纸,要求照图样烧造瓷器,并许诺将给予丰厚回报。几个月后,这批由景德镇烧制的瓷器如约交工。这些瓷器运回欧洲后,得到了法国国王路易十四的褒奖,原来这些图案正是法国的甲胄、军徽、皇家纹章图案。

其实,把徽章烧制在中国瓷器上并非法国人的创举,早在明朝中后期,葡萄牙王室就曾通过马六甲的中国商人定制过一只绘有曼诺尔一世徽章的青花执壶。由于当时颜料色彩所限,加之中国海禁政策严厉,那件瓷器并没引起欧洲王室的兴趣。但是这批法国的纹章瓷采用细瓷烧制工艺和粉彩技术,色彩艳丽夺目,自然引来欧洲各国贵族的青睐。由此,“纹章瓷”便在欧洲盛行起来。

生产重心南移

欧洲订单的频频东来,催生了广州珠江沿岸那些专门承接欧洲订货业务的门店。在这里,洋商可以与广东商人签订协议,指定瓷器的种类、造型、式样等。而后,广东商人再将订单发往千里之外的景德镇进行烧制。由于外国商人们的需求不同,定制样式五花八门,不免引起内地工匠们的好奇。《景德镇陶录》就记载了上述情形,书中说“洋器,专售外洋者,有滑洋器、泥洋器之分,商多粤东人,贩去与鬼子互市,式样奇巧,岁无定样”。

然而,景德镇与广州城之间路途遥远,欧洲人的订单传至江西、烧制成器、经过彩绘后再运回广州交货的漫长过程日渐显现出了弊端。瓷器在途中出现破损在所难免,而纹样风格走形的情况更是层出不穷。这不仅影响到了行商们的经济利益,更毁损了广东商人的信誉。于是,外销瓷的生产重心开始了南移。

清代刘子芬著《竹国陶说》提道:“海通之后,西商之来中国者,先至澳门,后径广州……欧士重华瓷,我国商人投其所好,乃于景德镇烧造白器,运至粤恒,另雇工匠,依照西洋画法,加以彩绘……。”广东行商们凭借着销售渠道上的优势很快介入了生产,他们雇佣工人、培训画工,将景德镇烧制好的白瓷胎运至珠江口,在此他们承揽外洋业务,拿到订单后就地进行彩绘和二次加工。这样一来,不但交货日期大大提前,路途损耗以及绘图质量也更有保障。这种生产模式不久便流行开来,一时间广东珠江沿岸陶瓷工场鳞次栉比,一些技术变革也正在无声地进行着。

|

|

责任编辑:李琰之 |