|

社会号召和政治动员能否让“学雷锋”行之久远?

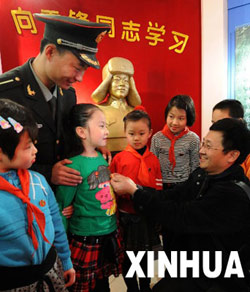

2008年3月4日,雷锋班班长吴锡友(左)和雷锋物品收藏家董兴喜(右)给参加活动的小学生佩带雷锋纪念章。 (新华社记者 刘海峰 摄)

2008年3月4日 ,雷锋班第二十二任班长吴锡友(右三)在给小学生介绍有关雷锋精神的藏品。(新华社记者 刘海峰 摄)

81岁的上海市民、上海“市民巡访团”的老团长杨存义对上世纪60年代起开始开展的红红火火的“学雷锋”活动印象深刻。“那时候,每逢3月5日这样的日子,大街小巷都会贴出学习雷锋的标语,新华书店里介绍雷锋的书人们会争相购买,小区居民几乎会全家上街做好事。”

杨存义认为,现在人们关于“学雷锋”的看法不再那么单纯了。

相关的调查也证实了杨存义的看法。2006年,上海市民信箱网上调查平台曾对2300位市民进行了抽样调查。结果显示,虽然95%的市民知道3月5日的含义,92%的人对“雷锋精神”有认同感,但当被问及是否会主动帮助一些需要帮助的陌生人这一问题时,32%的市民给予了肯定答复,63%的市民选择“看情况”,反映出大家在做好事的时候心存顾虑,更有5%的市民明确表示“不会”帮助。

这40多年里,社会号召和组织动员为主要推动力的“学雷锋”活动每年都在进行。尤其遇到3月5日,各地的公益活动更是扎堆。比如,记者拿到的材料显示,仅今年3月5日一天,上海崇明县安排的“学雷锋”公益活动就有28场之多,卫生、教育、房地、文广、工会等各部门、人民团体悉数登场,内容也集中于助老、社区服务、咨询等。这么多活动成本有多高?参与其中的诸多志愿者的权益又如何保护?内容陈旧而又一哄而上的“学雷锋”又有多大实效?过了3月5日,政府部门能否在平时更好地履行职责从而更好地服务民生?一想到这些问题,不禁让人思考:社会号召和组织动员能否让“学雷锋”行之久远?

|